| ① 相模土手と曲袋(まげぶくろ) | |

|

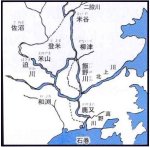

昔,北上川は,浅水の川面から新井田を通って流れていました。たびたびの水害のため,この地いきはひどいあれ地になっていました。 |

| 今の北上川 | |

|

1605年(慶長10年)登米の殿様の伊達相模守宗直公(だてさがみのかみむねなおこう)が水害をなくすため,二股川に流れをかえ(まげぶくろという),大泉から浅水までの土手(相模土手)を5年間もかかって築きました。 |

| むかしの北上川(1600年頃) | |

| そのあと、人々の長い間の努力で,あれ地を広いゆたかな水田にかえていきました。 | |

堀米の船橋

堀米の船橋 錦桜橋

錦桜橋